研究内容の紹介

重力が身体運動に及ぼす影響の可視化

|

|

|

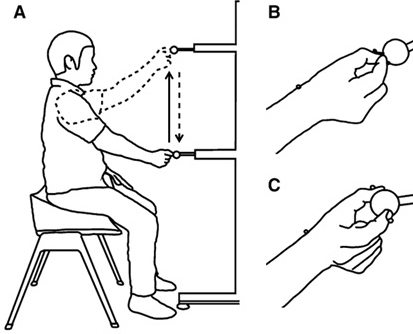

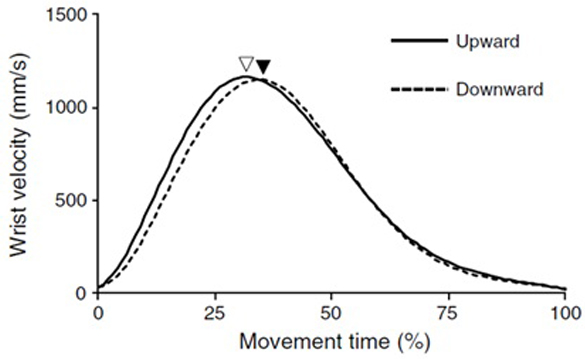

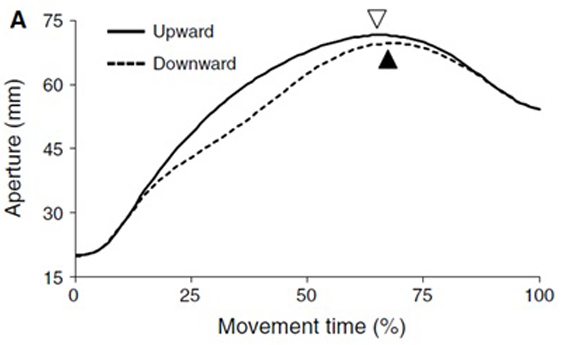

重力が我々の身体運動に影響する様子を定量し可視化します。手を上下に動かす運動では、手の加速/減速(中図)や、ものをつかむ指の運動の時間的変化(右図)が運動方向に応じて異なることがわかりました。このことは、ヒトが重力を(無意識的に)利用しながら運動していることを示唆します。 |

身体周辺のさまざまな点への「運動のやりやすさ」の評価

|

|

|

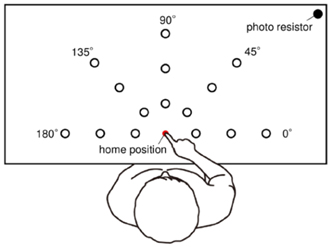

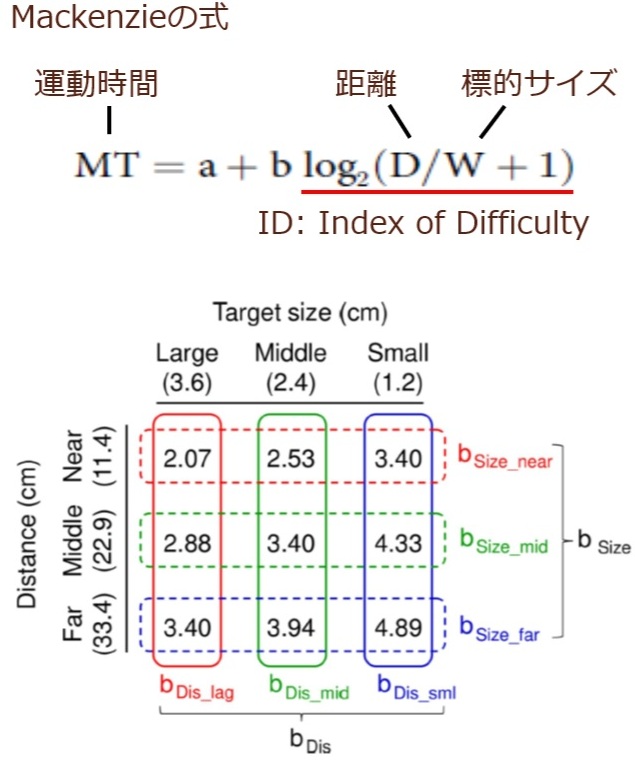

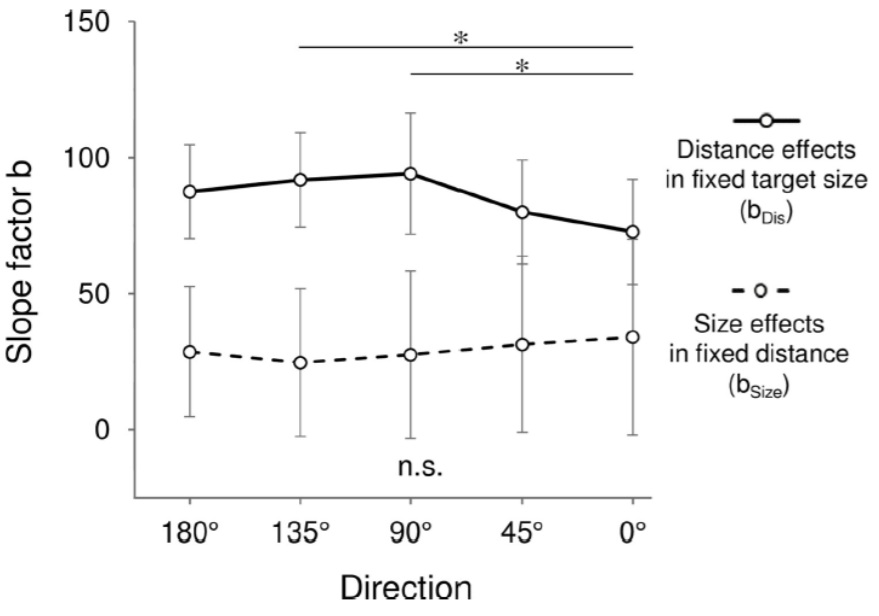

「フィッツの法則」(中図)は運動のやりやすさを運動の距離と標的サイズの変数を用いて定式化しています。本研究ではこれを2次元平面に拡張し(左図)、身体周辺への運動のやりやすさを評価しました。運動しやすい方向としにくい方向ではずいぶん差があることがわかりました(右図)。 |

自分の運動能力を自分ではどう評価しているかの可視化

|

|

|

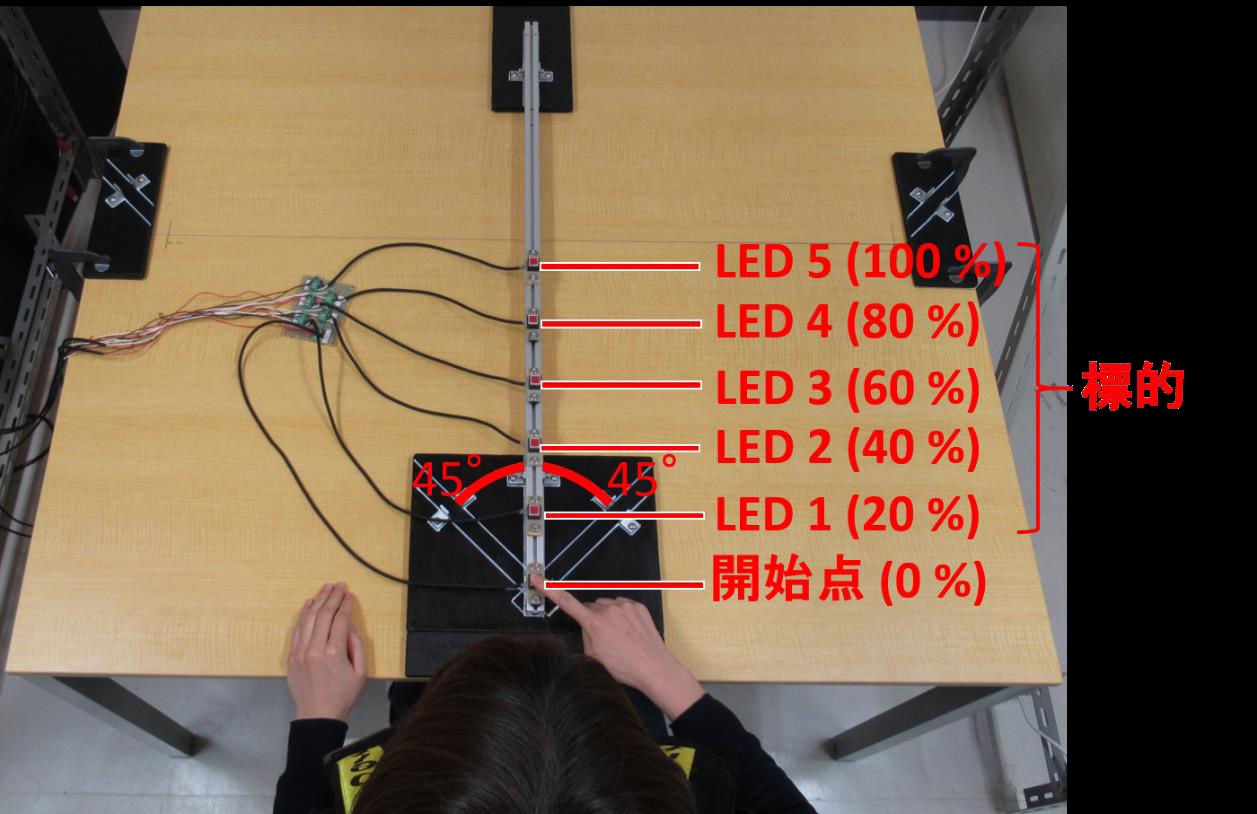

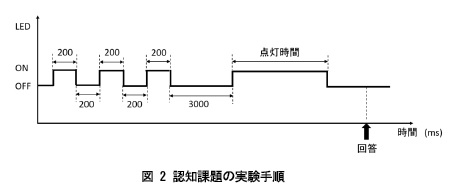

身体周辺の一点に対して時間内に到達できるかどうかについて自分自身はどのように評価しているかを定量化します。この視標は、たとえばサッカーでは目の前のボールにアプローチするか否かの決定要因になると考えられます。 |

空間知覚と運動パフォーマンス

|

|

|

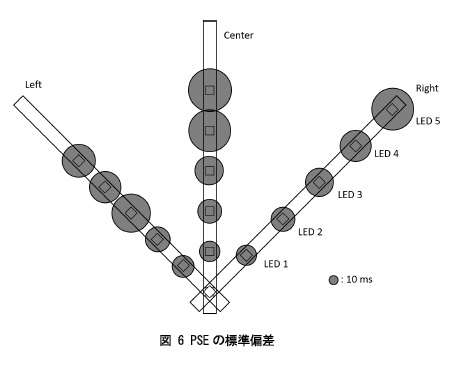

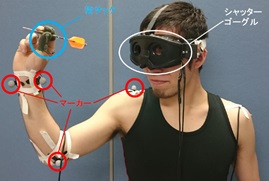

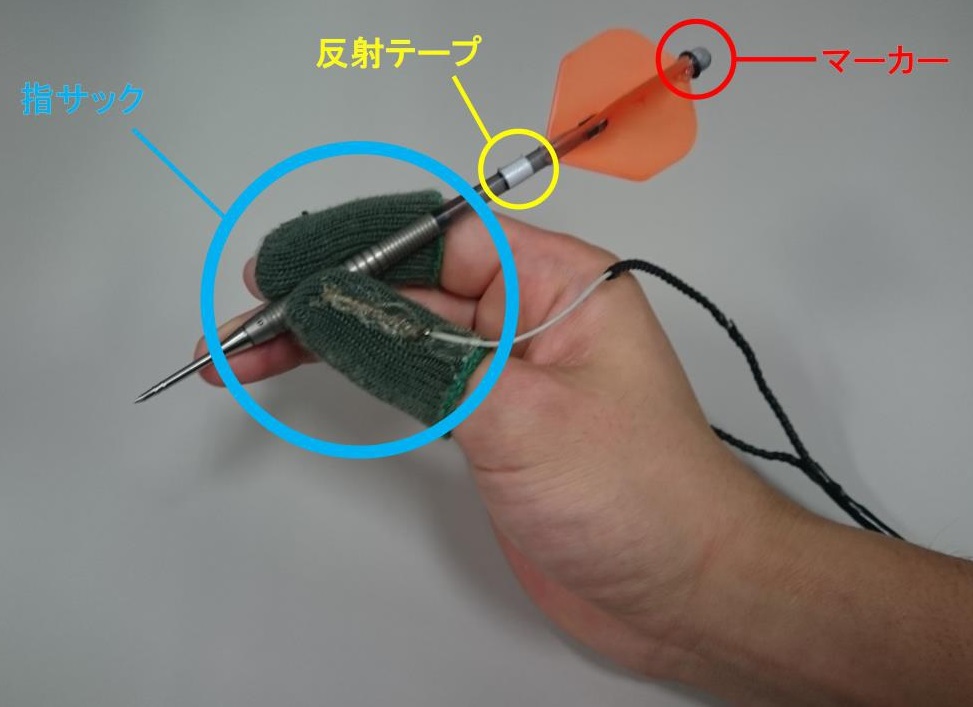

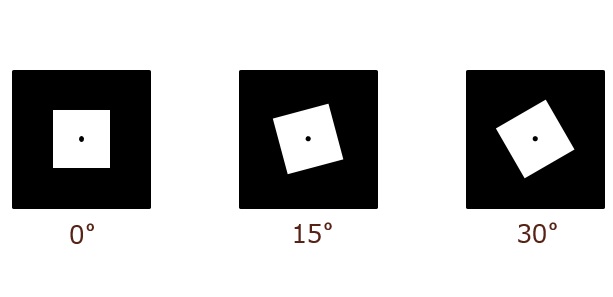

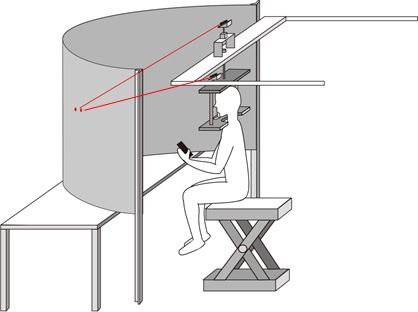

モーションキャプチャーシステムを用いて上肢の動きを計測し、重力空間においてヒトが上肢を巧みに操作する様子を探ります。この実験では、ダーツの的周辺の枠を傾けることにより錯覚を誘発させ、パフォーマンスの変化を調べています。 |

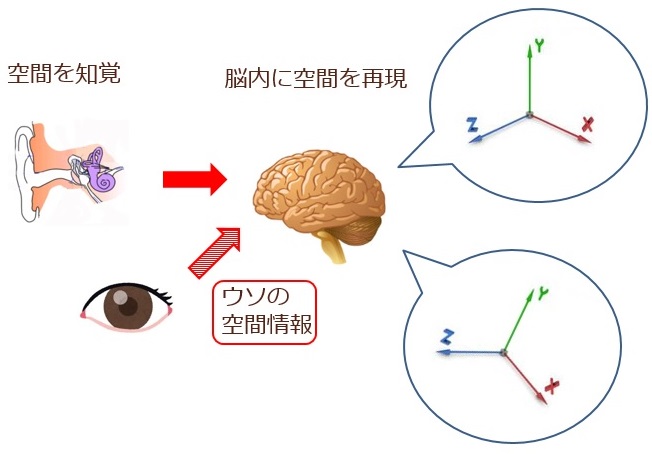

空間知覚と感覚入力

|

|

|

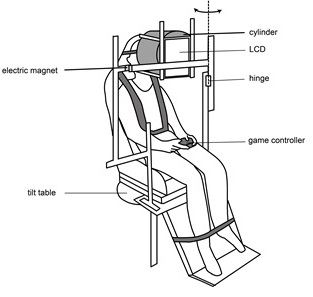

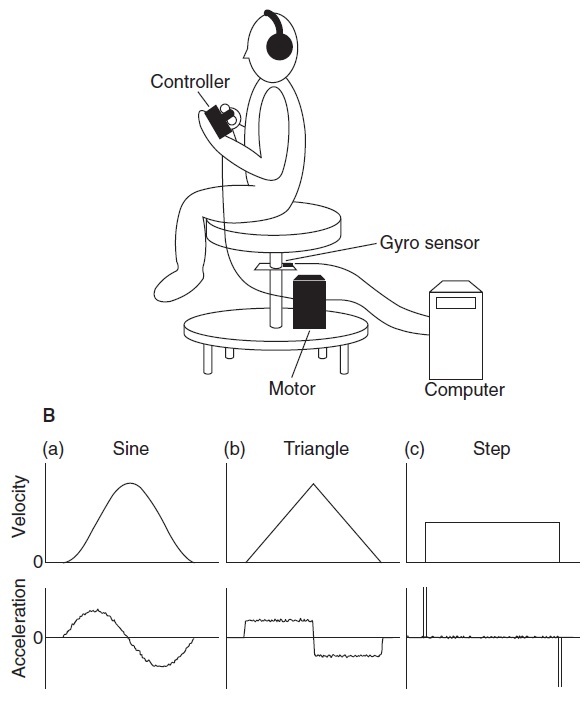

3次元外乱発生装置を用いて、ヒトが重力空間を知覚する様子を調べます。この実験では、内耳や皮膚に加わる重力情報と、視覚から入力する重力情報がミスマッチな状況を人為的につくり、感覚入力と重力空間の知覚との関係を調べています。 |

空間知覚と頭部/眼球運動

|

|

|

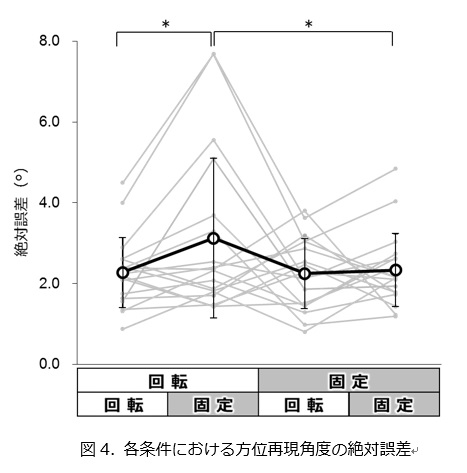

頭部回転計測装置と眼球運動計測装置を用いて、ヒトが周辺環境から情報を収集するときの戦略を探ります。この実験では、ヒトがある方位を記憶するとき、目と頭のどちらを動かして記憶すると方位を正確に覚えられるかを調べています。 |

フットサル フィールドプレーヤーの集団的戦略

|

|

|

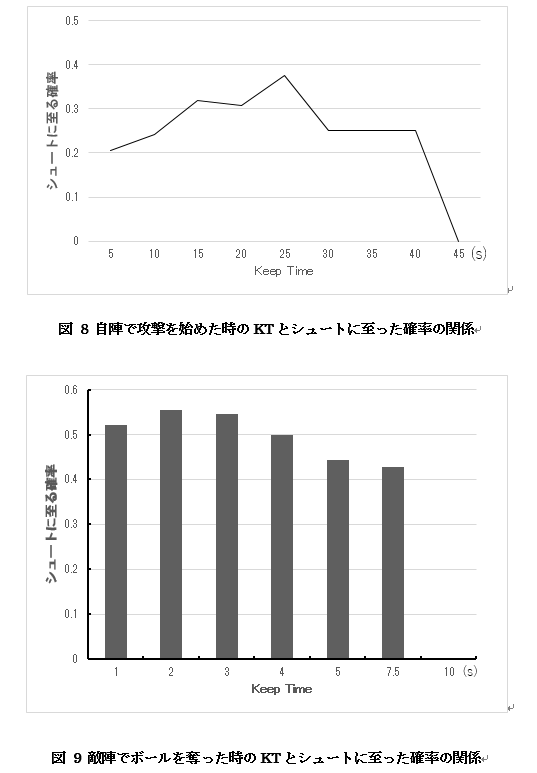

フットサル・サッカーのゲームを画像解析し、個と集団の時空間的な振る舞いを分析します。これにより、攻撃時のシュートや得点、守備時のボール奪取といったイベントに関連する要因を探索します。 |

回転感覚と方向知覚

|

|

|

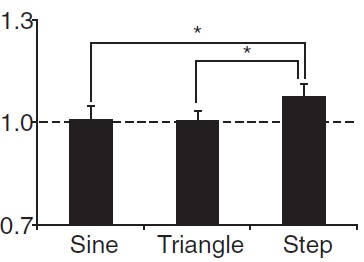

身体回転装置を用いて、回転が知覚されるしくみを調べています。この実験では、正弦波、三角波、矩形波の3つの回転刺激が加えられたとき、回転波形と回転角度の知覚との関係を調べています。 |